【浜松まつり】初子のお祝いマニュアル完全版

浜松祭りの「初子のお祝い」のやり方を動画と写真で解説。初めて初子のお祝いをするご家庭の人でも分かりやすく、準備期間から本番当日の流れを説明しています。

祭り衣装の正しい選び方・着方・使い方を動画と写真で解説

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

浜松祭りの「初子のお祝い」のやり方を動画と写真で解説。初めて初子のお祝いをするご家庭の人でも分かりやすく、準備期間から本番当日の流れを説明しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

浜松まつりのお祝い練りのお返しに町内の人たちに料理やお酒を振る舞うのが「初子の接待」です。接待で出す料理をどうやって準備したらいいのか分からない人も多いと思います。接待料理を準備する方法について解説しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

浜松祭りの初子の接待で使用するたる酒とビールやジュースなどの飲み物の準備の仕方を解説しています。たる酒を鏡開きをすれば町内の参加者のテンションは最高潮!浜松祭りで盛り上げるためのテクニックをご紹介。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

浜松祭りは「正装」と言われるお祭り衣装を着て参加します。正装スタイルとはどのような祭り衣装なのか動画と写真で解説します。浜松祭りに参加するために必要なものリストについても解説します。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

浜松祭りの初凧揚げや激練りやで使用される信号ラッパ(凧ラッパ)ですが、町内別によって3連タイプ(三巻)と2連タイプ(二つ巻)のどちらかが使われています。町内別にどちらのタイプの信号ラッパが使用されているか一覧表にしています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

浜松祭りの参加者を見ていると、赤色や緑色のフチが付いた襷(たすき)を付けている人達がいます。また、小さな子供や赤ちゃんが襷を付けていることもあります。襷の意味と種類について解説しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

浜松祭りで町内法被の下に着る「内半纏」の種類と注文方法について解説しています。プリントやポリ反物、インクジェット式のフルカラーなどいろいろな種類があります。祭すみたやでの注文方法についても解説しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

寒い季節のお祭りや雨の日のお祭りに参加するなら「被布コート」は必須アイテムです。法被や半纏の上からきる防寒コートや防水コートのことです。注文可能な被布コートの種類と注文の流れを解説しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

浜松祭りに参加する時に必ず必要になる「ワッペン」の正しい付け方について動画と写真で解説しています。どこに付けるのか、どのように付けたらいいのかについて分かりやすく解説しています。ワッペンシールの正しい使い方についても解説しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

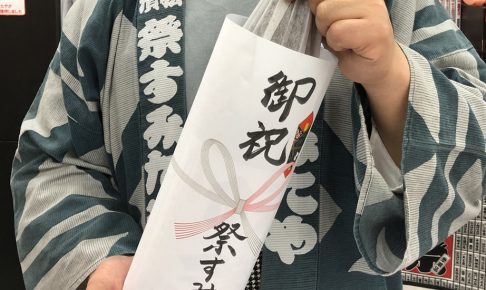

浜松祭りで初子のお祝いや初練りに呼ばれたら、何を贈り物に持っていけばいいのか動画と写真で解説しています。浜松祭りの初子のご祝儀に困っている人のためのアドバイスです。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

ゴムズボンタイプの股引「ゴム股引」の正しいサイズの選び方について動画と写真で分かりやすく解説しています。ゴム股引はお祭り衣装の中でもサイズの選び方が難しいアイテムです。正しいサイズ感やサイズ表の見方についても解説しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

新品の腹掛は裏向きたたまれてパッケージされています。パッケージの外から見えているのは腹掛の裏地です。なぜ裏向きにたたんであるのかと言いますと、サイズが書かれたラベルがパッケージの外から一目で分かるようにです。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

鯉口シャツによく似た形のシャツに【くり衿シャツ】があります。鯉口シャツの半袖版だと思っている人が多いですが、形が全く異なるシャツになります。くり衿シャツと鯉口シャツの違い、くり衿シャツはどういった時に着るのか、くり衿シャツのサイズの選び方、そして着方について動画と写真で分かりやすく解説しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

注染の染色方法で制作した鯉口シャツには、普通に読める向きの文字の他にも、逆向きの鏡文字も含まれています。文字が読めず、逆向きになっているので、不良品では!?と不安になっている人も多いと思います。でも、注染の場合、鏡文字が制作の工程上、どうしても入ってしまいます。この記事では、なぜ注染の鯉口シャツに鏡文字が入ってしまうのか解説しています。

祭り用品の着方・使い方

祭り用品の着方・使い方

お祭りで法被を着る時に使用する角帯の結び目の正しい向きについて解説しています。角帯の定番の結び方が貝の口結びです。お祭りに参加していると、人によって結び目の向きが違います。初心者ですと、どれが正解なのか分からなくて困っている人も多いのではないでしょうか。この記事を読めば、どの向きが正しいのかが分かります。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

お祭り衣装の定番アイテム【腹掛】の正しいサイズ感について解説しています。初めて腹掛を買う人にとって、どのくらいのサイズ感が正解なのか分からず困っている人も多いと思います。この記事を読んでいただければ、お祭りで恥をかかないために、ちょうどいいサイズで腹掛を着られるようになります。

オーダーメイド祭り用品の注文方法

オーダーメイド祭り用品の注文方法

手のひらサイズの小さな紙製のミニ提灯髪飾りの正しい取り扱い方法について動画と写真で分かりやすく解説しています。髪飾りとして使用する時のヘアピンの付け方やお部屋のインテリアの飾りとして使用する時の弓張り取っ手の付け方について解説しています。その他にもオプションパーツを使用したアレンジ例もご紹介しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

前開きマジックテープ股引は見た目は普通の一般的な股引と同じですが、誰でも簡単にきれいに履くことができる股引です。ゴムズボンタイプの股引は見た目が格好悪いから履きたくないけれど、楽に履ける股引が欲しい人におすすめです。この記事では前開きマジックテープ股引の正しい履き方と脱ぎ方を解説しています。

祭り用品のお手入れ方法

祭り用品のお手入れ方法

お祭り衣装の定番、ダボシャツとダボズボンの正しい洗い方について解説しています。ダボシャツ・ダボズボンだからといって、特別な洗い方があるわけではありません。いつも着ているTシャツやズボンと同じように洗濯機で洗えば大丈夫です。

祭り用品のお手入れ方法

祭り用品のお手入れ方法

地下足袋の正しい保管方法について動画と写真で分かりやすく解説しています。地下足袋は、年に1回のお祭りでしか履かない人が多い履き物です。正しく保管しないと、翌年のお祭りで地下足袋を履こうと思って取り出してみたら、カビだらけになっていたり、ゴム底がはがれてしまったりしてしまいます。この記事では翌年のお祭りで気持ちよく地下足袋を履くためのアドバイスをご紹介します。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

祭り用品専門店の祭すみたやで制作した手ぬぐいやお客様からいただいた手ぬぐいを紹介しています。オリジナルデザインの手ぬぐいを制作する時のデザインの参考としてご覧ください。総柄や大柄などのデザインの種類別に紹介しています。

祭り用品の着方・使い方

祭り用品の着方・使い方

法被を着るときに使用する角帯の締め方について解説しています。ちょっと変わった結び目ができる【蝶結び】のやり方について動画と写真で詳しく説明しています。結び目が蝶々のような形をした、可愛い結び目の帯の締め方です。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

お祭りに参加する時に必ず着るのが法被です。法被は町会や神輿会などが指定する印半纏を着るのですが、法被の中はどのような衣装を着ればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか?この記事では法被の下に何を着ればいいのか解説しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

大量のお祭り用品の縫製を頼みたいけど、どこに頼んだらいいのか分からない!今までお願いしていた縫製工場がつぶれてしまった!そんな時は祭すみたやの縫製工場【浜松縫製】にお任せください。法被や鯉口シャツ、腹掛、股引などのお祭り衣装を1枚から縫製します。全国のお祭り用品店、呉服屋、洋品店のお祭り衣装を縫製しています。お見積りはお気軽にどうぞ。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

夏祭りに参加している人たちがよく履いているお祭り衣装が【半股引】です。半股引の読み方は「はんだこ」です。半股引は形や生地などの違いで種類がたくさんあるので、どれを選んだらいいのか分からずに困っている人も多いと思います。この記事では、半股引の正しい選び方について動画と写真で分かりやすく解説しています。

祭り用品の着方・使い方

祭り用品の着方・使い方

お祭りで雪駄を履くときは必ず岡足袋を履くようにしてください。なぜお祭りでは岡足袋が必要なのか、その理由を動画と写真で分かりやすく解説しています。雪駄を履くときに岡足袋を履いていないと足を怪我してしまいます。怪我を防ぐためのノウハウを解説します。