-

法被の帯の締め方 ~貝の口結び~

初めてお祭りで法被を着る人は必見。法被を着る時に使用する角帯や平ぐけ帯の締め方について動画と写真で分かりやすく解説しています。この記事では帯の基本的な締め方である貝の口結び(かいのくちむすび)のやり方を紹介しています。この結び方さえマスターすれば、初めてのお祭りで恥をかくことはありません。まず最初に覚えて欲しいお祭り用の帯の締め方です。... -

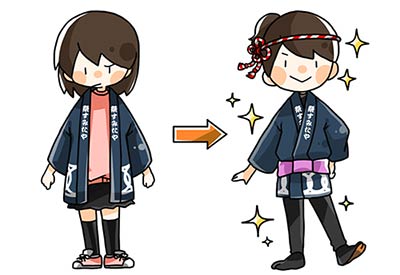

法被の下に着るものは? お祭り衣装の着こなし方

お祭りに参加する時に必ず着るのが法被です。法被は町会や神輿会などが指定する印半纏を着るのですが、法被の中はどのような衣装を着ればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか?この記事では法被の下に何を着ればいいのか解説しています。... -

祭り帯の結び方の種類【10選】男性編

お祭りに参加する男向けの帯の結び方の種類をご紹介しています。いろいろな帯の結び方を紹介していますので、お気に入りの帯の結び方を見つけてくださいね。... -

法被・半纏の正しい着方

お祭りに参加する時に着る法被(はっぴ)や半纏(はんてん)の正しい着方を動画と写真で分かりやすく解説しています。左えりと右えり、どちらを上に重ねて着ればいいのか説明しています。法被を間違えて着てしまうと、とっても恥ずかしいです。お祭りで恥をかかないための法被・半纏に関するアドバイスです。... -

手ぬぐいで作る『ねじりはちまき』の巻き方

手ぬぐいを使って作る「ねじり鉢巻」の結び方を動画と写真で紹介しています。お祭りでお神輿を担ぐ時や、和太鼓の演奏の時にぴったりのねじり鉢巻の作り方です。... -

【祭りヘアアレンジ集】お祭りに参加する祭り女子の最新ヘアスタイル事例

浜松祭りに参加する祭り女子のヘアスタイルを写真で紹介しています。扇子髪飾りや畳の縁(へり)で作ったリボン髪飾り、水引き髪飾りが最近のトレンドです。お祭りに参加する時の祭りヘアの参考にしてくださいね。... -

お祭りの晒し(さらし)の正しい巻き方

お祭りで晒し(さらし)を巻く時のやり方を動画と写真で解説しています。きつく巻くための下準備のやり方や、きつく巻くためのテクニックについて詳しく説明しています。... -

簡単な作りの子供帯の結び方

子供用の簡単な帯の結び方について動画と写真で分かりやすく解説しています。お祭りの中でも一番基本的な貝の口結びの帯の締め方です。子供用の法被の正しい着方についても解説しています。... -

股引の正しい履き方

この記事ではお祭り衣装の定番アイテム「股引(ももひき・またびき)」の正しい履き方について動画と写真で分かりやすく解説しています。お祭り初心者にとって一番履き方が難しいのが股引です。この記事を読めば、股引を正しく粋に履くことができるようになります。... -

オリジナル鯉口シャツ・ダボシャツの注文方法

祭り用品専門店の祭すみたやではオリジナルデザインの鯉口シャツやダボシャツをオーダーメイドで制作しています。オーダーメイドの鯉口シャツ・ダボシャツの種類や注文の流れについて解説しています。町会や神輿会のオリジナル鯉口シャツや焼き鳥屋や居酒屋などの飲食店の制服を制作いたします。... -

祭り帯の結び方の種類【3選】女性編

お祭りに参加する女性向けの帯の結び方の種類をご紹介しています。女性におすすめの帯の締め方を解説しています。お祭りに参加する時におすすめの粋な帯の結び方や初心者向けの基本の帯の結び方など、お祭りの帯について詳しく解説しています。... -

鯉口シャツの正しい着方

お祭り衣装の定番アイテム「鯉口シャツ」の着方について動画と写真で分かりやすく解説しています。鯉口シャツの下には肌着を着た方がいいの⁉女の人は下着を着るの⁉など鯉口シャツを着る時にどうしたらいいのか悩んでしまうことも詳しく説明しています。粋に鯉口シャツを着こなすためのアドバイス生地です。... -

ねじりはちまきの巻き方

ねじりはちまきの正しい巻き方を知りたい人は必見!お祭りに参加する時や和太鼓の演奏をする時に頭につける「ねじりはちまき」を頭に巻く方法について動画と写真で分かりやすく解説しています。粋にねじりはちまきを巻くには2本の角をピーンっと立てるのがポイントです。この記事を読めば、簡単にほどけない正しいねじりはちまきの巻き方が分かります。... -

伝統的な女性向け鉢巻『くわがたかぶり』の巻き方

お祭り衣装の定番と言えば、手ぬぐいを頭に巻く鉢巻です。女性向けの「くわがたかぶり」の結び方を動画と写真で解説しています。女性向けの鉢巻の中で、一番粋でいなせな巻き方です。... -

巻き帯の正しい締め方

初めて巻き帯を締める人は必見。お祭り衣装の定番アイテム巻き帯(まきおび)の基本的な締め方について動画と写真で解説しています。巻き帯は角帯よりも簡単に巻けるので女性だけでなく男性にも人気の帯です。この記事を読めば巻き帯が自信を持って締められるようになります。... -

地下足袋を履く時に靴下ソックスは履いた方がいいの?

お祭り衣装の定番アイテム「地下足袋」ですが、素足で履いた方がいいのか、それとも靴下ソックスを履いた方がいいのか、悩んでいる人も多いと思います。そこで、この記事では地下足袋を素足で履いた場合と、靴下ソックスを履いた場合で、履き心地に違いがでるのか比較検証してみました。動画と写真で分かりやすく解説しています。... -

ねじり棒はちまきを使ったお祭り女子ヘアアレンジ集

お祭りの髪型で使用する祭り小物の定番『ねじり棒はちまき』を使ったお祭りで目立つヘアースタイルのアレンジ事例集です。お祭りの髪型を考える際の参考にしてください。... -

お祭り衣装の【ダボスタイル】に必要なアイテム

お祭りに参加する時の定番衣装「ダボスタイル」について動画と写真で解説しています。夏祭りや秋祭りでお神輿を担ぐ時によく着られます。ダボスタイルに必要なアイテムを紹介します。... -

お祭り衣装の【江戸前スタイル】に必要なアイテム

お祭り衣装の定番『江戸前スタイル』に必要な祭り用品を解説しています。三社祭りや神田祭りなど、東京のお神輿を担ぐお祭りでよく見かけるお祭り衣装のスタイルです。... -

祭りコーディネート写真集 女性編

祭り女子向けのお祭り衣装のコーディネート事例集です。お祭りで女子力を上げるには他人とちょっと違った祭り衣装を着ること。また、小物にも気を使って、お洒落なコーディネートを目指しましょう。... -

粋な鉢巻『喧嘩かぶり』の基本的な巻き方

お祭りはちまきの定番「喧嘩かぶり」の結び方を動画と写真で解説しています。手ぬぐい1枚で巻くことができる喧嘩かぶりは粋なお祭りファッションの必須テクニックです。... -

伝統的なお祭りヘアスタイル『お団子ヘア』のやり方

女性向けのお祭りヘアスタイルの定番「お団子ヘア」のやり方を動画と写真で解説しています。粋でいなせな髪型なので、どんなお祭りにも似合うヘアスタイルです。「くわがたかぶり」という鉢巻の巻き方がよく似合うヘアスタイルです。... -

むこうしばりはちまきの結び方(ツノが立った粋でかっこいいコマ結び鉢巻)

手ぬぐい1本で作ることができる粋でかっこいい鉢巻きの巻き方テクニックを紹介しています。角が立っているのが特徴的な鉢巻の「むこうしばり」の巻き方について動画と写真で解説しています。... -

股引のサイズの選び方

お祭り衣装の定番「股引」のサイズの選び方について解説しています。股引のサイズを見ると「大フト」や「小細」など一般的な衣類では見られないサイズ表記が多数あります。股引に特有のサイズ表記はどのくらいのサイズ感なのか動画と写真で分かりやすく説明しています。... -

ねじり棒はちまきの基本的な結び方

お祭りヘアアレンジの定番アイテムが「ねじり棒はちまき」です。子供にも大人にも人気の鉢巻きで、お祭りだけでなくよさこい踊りや和太鼓の衣装としても最適です。この記事では一番簡単でもっとも基本的なねじり棒はちまきの結び方を動画と写真で分かりやすく解説しています。... -

祭り女子必見!!お祭りヘアアレンジ集

お祭り女子必見!!お祭りで目立つヘアセットのアレンジ事例集です。お祭りのヘアスタイルを考える際の参考にしてください。実際にお祭りに参加している祭り女子のヘアスタイルです。... -

半股引の正しい履き方

お祭り衣装の定番アイテム半股引(はんだこ)の正しい着方を動画と写真で分かりやすく解説しています。お神輿を担ぐ人たちや山車や屋台を曳く人たちがよく履いている半ズボンのような股引が半股引です。間違って履いてしまうと、見た目がとっても野暮になります。粋に半股引を履きこなすためのポイントをアドバイスします。... -

ワンタッチ千代結びはちまきの使い方

誰でも簡単にはちまきを結ぶことができる「ワンタッチ千代結びはちまき」の使い方について動画と写真で分かりやすく解説しています。結び目を前にして使うとむこうしばりはちまきのような形になるので、男性がお祭りに参加する時や和太鼓を演奏する時にも使用することができます。... -

粋なお祭り衣装の着こなし上級テクニック

お祭りに参加していて「こいつ粋だな!!」と周りの人に思わせる、お祭り衣装の着方や、お祭り小物の使い方を動画と写真で解説しています。お神輿の担ぎ屋さん必見の上級者テクニックです。... -

失敗しない!初めての地下足袋の選び方

初めてお祭りに参加することになった!でも、どの地下足袋を購入したらいいのか分からない。そんな人のために、初心者向けのおすすめ地下足袋を紹介しています。初めて地下足袋を買うなら、おすすめする商品は一択です。この記事を読めば、失敗しない初めての地下足袋の選び方が分かります。...