祭り衣装の着方や祭り用品の使い方を解説しています。動画や写真で分かりやすく解説しています。粋に着こなすためのワンポイントも充実しています。

祭り用品の選び方

祭り用品の選び方

くり衿シャツとは?鯉口シャツとの違い・サイズの選び方・着方について解説

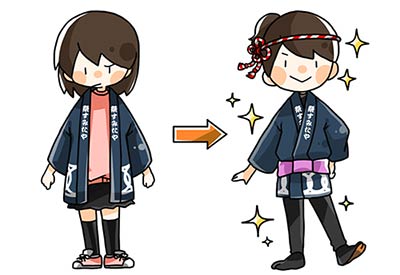

鯉口シャツによく似た形のシャツに【くり衿シャツ】があります。鯉口シャツの半袖版だと思っている人が多いですが、形が全く異なるシャツになります。くり衿シャツと鯉口シャツの違い、くり衿シャツはどういった時に着るのか、くり衿シャツのサイズの選び方、そして着方について動画と写真で分かりやすく解説しています。