初めてお祭りに参加する人からよく質問されるのが、法被はどうやって着るの?という質問です。特に右えりと左えり、どちらを上に重ねればいいのか疑問に思っている人も多いと思います。

この記事では法被や半纏の正しい着方について動画と写真で分かりやすく解説しています。初めてのお祭りで恥をかかないように法被の着方の基本を説明させていただきますね。

法被と半纏は何が違うの?って疑問に思っている人も多いと思いますので、補足しておきますね。もともとは用途が違った法被と半纏ですが、江戸時代ごろから法被と半纏は同じ意味で使用されるようになってきました。ですので、この記事では法被も半纏も同じ意味で使用しています。

目次

法被の着方を動画で解説

お祭りで使用する法被・半纏の正しい着方について動画で解説しています。まずは動画をご覧ください。

法被のえりの重ね方

大人(男性)の法被のえりの重ね方

初めて法被や半纏を着るときにお祭り初心者さんが困ってしまうのが、左右どちらの衿(えり)を上にするのか!?という悩みだと思います。

答えを先に言いますと、左えりが上が正解です。

ここで言う「左えり」とは、自分から見て左側の法被のえりのことです。つまり、自分の左手側の方のえりになります。

ちなみに、左えりを上にして重ねることを和装用語で右前(みぎまえ)と呼びます。

左えりの方が上になるのに「右前」と呼ぶので左右どちらのえりが上なのか混同してしまう人も多いです。

なぜ左えりが前側なのに「右前」と呼ぶのかといいますと、右えり側を左えり側よりも「前」に体に合わせるからです。つまり、右前の「前」という文字は位置関係を表しているのではなくて、時間を表しているんですね。右えり側が時間的に「前」に体に引っつけるので「右前」と呼ばれます。

大人(女性)の法被のえりの重ね方

普段着ている洋服は女性と男性でえりの重ね方が異なりますが、お祭りで着る法被や半纏は大人の女性も左えりが上になります。男女関係なく常に左えりが上です!!

お祭りで着る法被はもちろんのこと、着物や浴衣などの和装衣類はすべて男女関係なく左手側のえりが上にくるように重ねるのが正解です。たまに勘違いしているのか、「女性は右えりを上にするんだ!」と言い張るおじいちゃんがいますが、そんなアドバイスは無視しちゃってください。

子供の法被のえりの重ね方

子供も左えりが上になります。男の子も女の子も関係なく左手側のえりが上になるように法被や半纏のえりを重ねてください。特にお母さんやお父さんが子供に法被を着せてあげる時にえりの重ね方が逆になってしまわないように注意してくださいね。

右えりを上にするのは死に装束

和装用語で自分から見て右側のえりを上にして重ねることを左前(ひだりまえ)と言います。「左前」で和装衣類を着るのは死に装束のみです。つまり、和服で右えりを上に重ねて着るのは死んだ人だけなんです。

法被や半纏も和装衣類なので「左前」にして着ることは絶対にやってはいけません。法被を着る時に右えりを上に重ねて着ないように注意してくださいね。

神様をお迎えするお祭りで右えりを上に重ねて法被を着ていることは大変失礼な行為の一つです。お祭りでかなり恥ずかしい思いをしてしまいます。SNSでも芸能人が着物を左前に着ている写真を公開して炎上することがよくありますよね。この記事を参考にしていただいて、法被のえりを正しく重ねるようにしましょう!

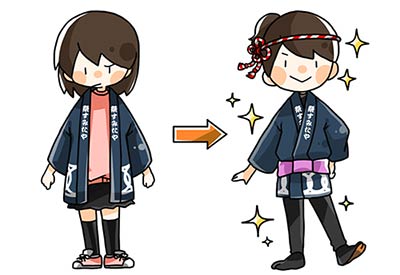

法被の正しい着方

それではお祭りで着る法被や半纏の正しい着方について順番に解説していきたいと思います。

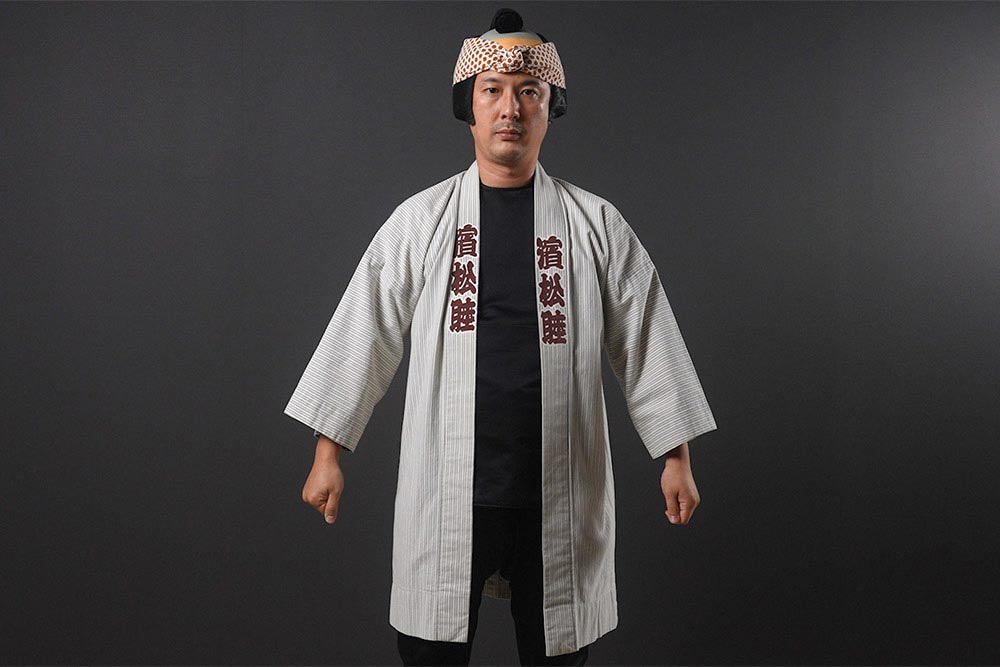

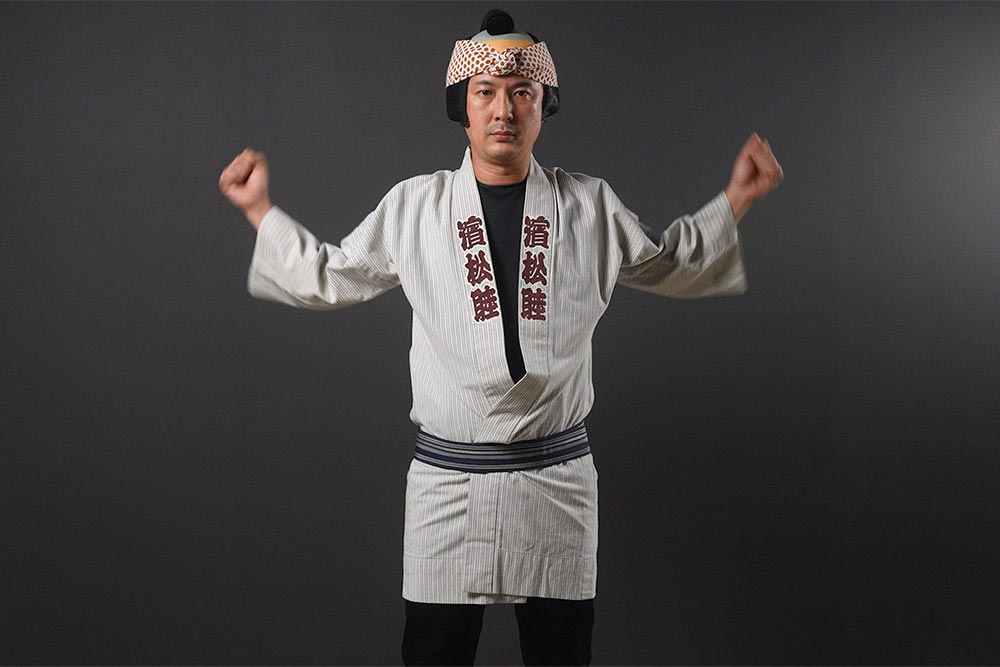

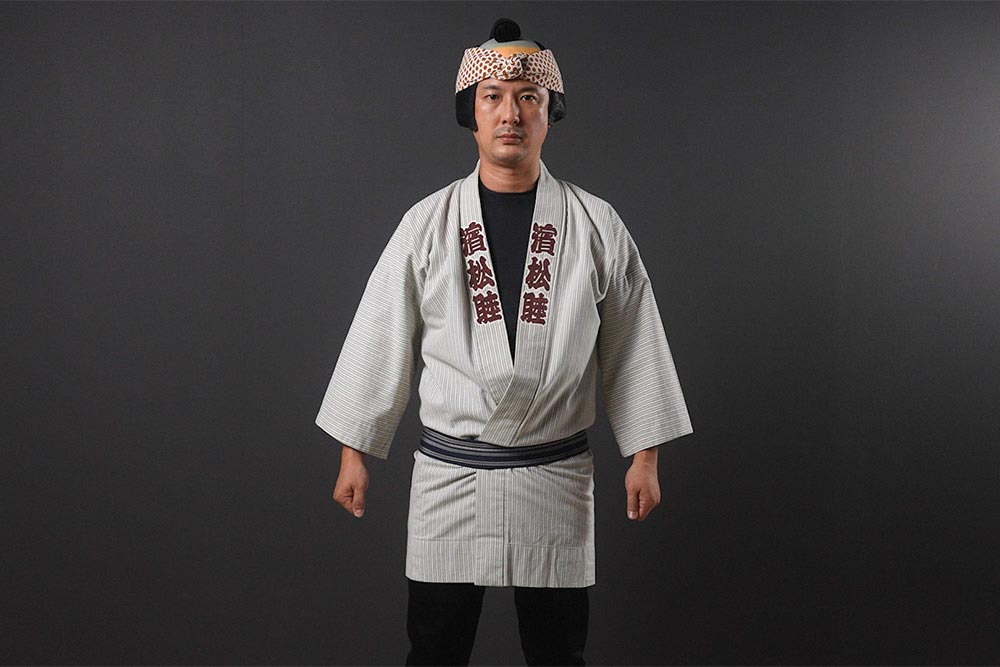

1.法被を羽織ります

2.自分の左手側のえりが上になるように法被のえりを重ねます。左えりが上になることを和装用語で右前と言います。

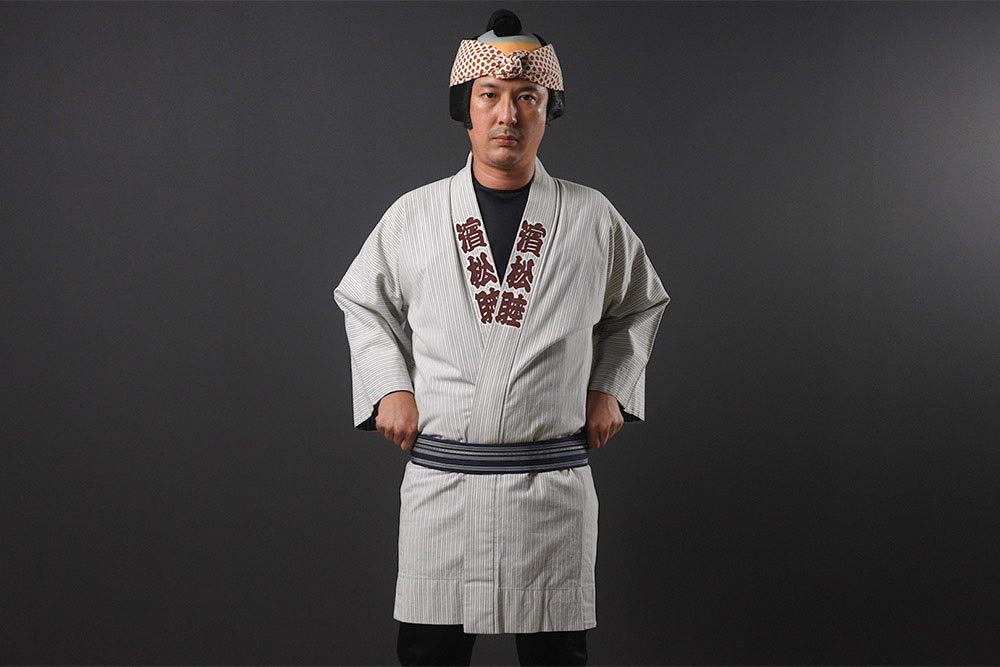

3.帯を締めます。

法被を着るときに使用する帯は腰骨あたりの位置に巻きます。女性の場合も浴衣や着物の帯と違い、腰骨あたりの高さの位置に帯を巻きます。法被を着るときに、あまり上の方に帯を巻いてしまうと見た目が格好悪くなってしまいますので注意してください。

帯の締め方については別の記事で詳しく解説しています。帯の締め方も分からないっていう人はぜひ帯に関する記事もご覧ください。

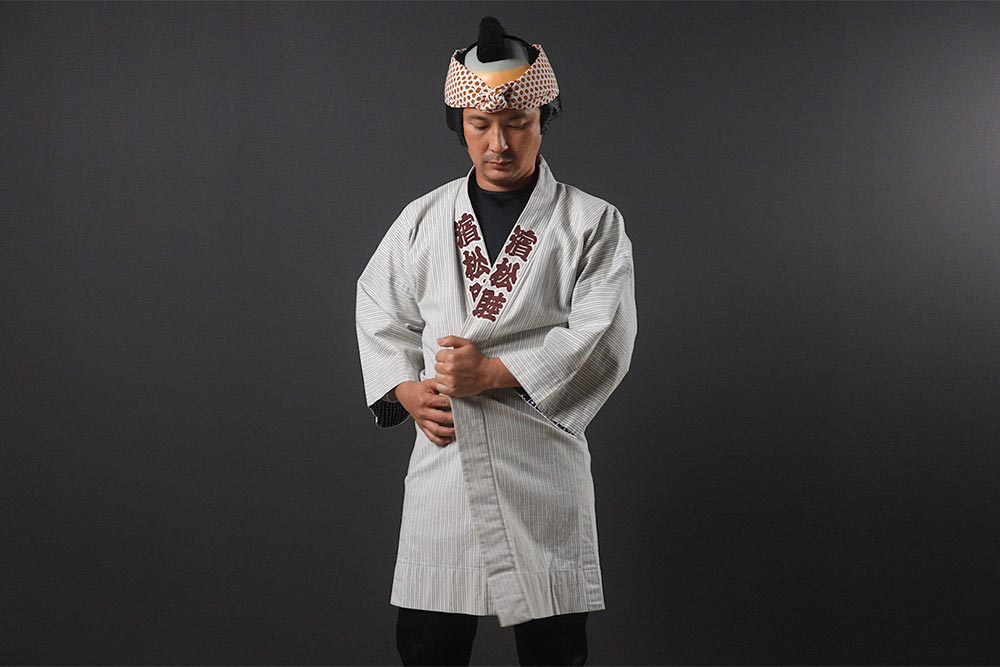

4.法被にシワが寄らないように形を整えます。

5.両えりをちょっとだけ上に引っぱって、法被の懐部分にゆとりが出るようにします。

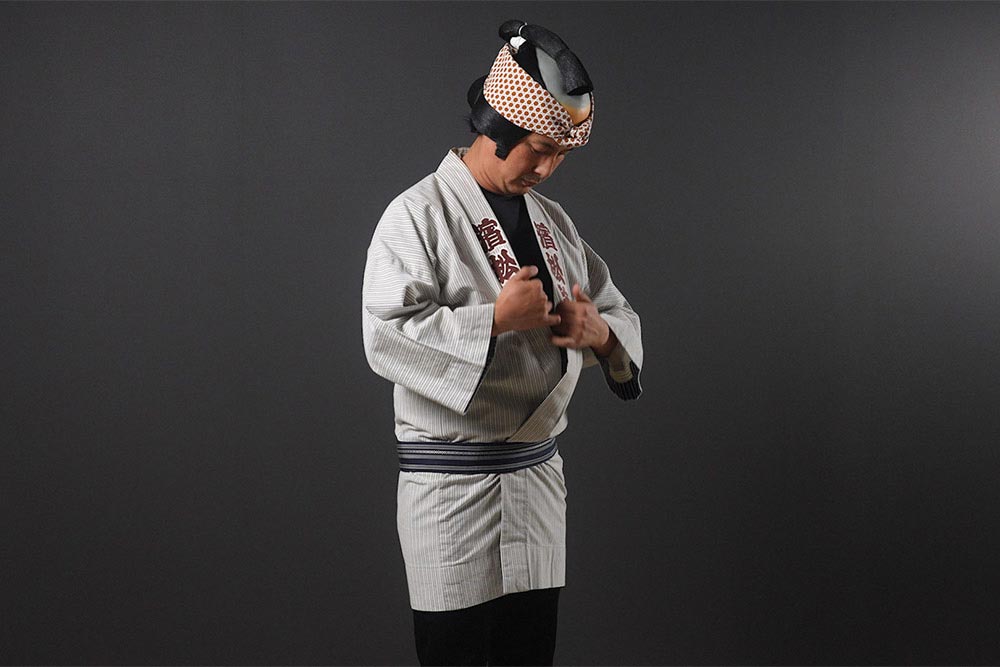

6.背中の生地もちょっとだけ上に引っぱって、ゆとりが出るようにします。

ゆとりを持たせることで、法被を着た時に動きやすくなります。法被はもともと江戸時代に大工仕事や野良仕事などをする人が作業着として着ていた衣類です。なので、動きやすいように着るのが粋に着こなすポイントです。

7.最後に法被の形をもう一度整えて完成です。

法被や半纏を粋に着こなすコツは左えりを上に重ねることと懐にゆとりをもたせることです。この2点に注意して法被を着れば、初めて参加するお祭りでも恥をかくことはありません。この記事を参考にして、粋に格好よく法被や半纏を着こなしてくださいね。

法被を購入する方法

店舗で購入

お祭りで使用する法被は祭り用品専門店の祭すみたやで購入することができます。既製品の法被はもちろん、祭すみたやでは1着からオリジナルの法被をオーダーメイドで制作することが可能です。法被のデザインや生地の種類について細かくご相談にのらせていただきますので、お気軽にご来店ください。

祭すみたや 助信駅前店

〒430-0911 静岡県浜松市中央区新津町14-1

電話:053-489-3398

メール:info@sumitaya.co.jp

※ 遠州鉄道 助信駅から徒歩1分

※ 大駐車場完備

ネット通販で購入

既製品の法被はネット通販でも購入することができます。「祭」や「睦」と背中に入った法被など、種類を豊富に取り揃えています。また、赤ちゃん用サイズから大人用サイズまで豊富にサイズも取り揃えています。お気に入りの法被を探してください。ネット通販なら日本全国に法被を配送させていただきます。ぜひお気軽にご利用ください。またネット通販でもオリジナルのオーダーメイド法被を注文することができます。遠方でお店に行くことができない人でも電話やメールでデザインなどの打ち合わせができます。

法被に関する記事

この記事の他にも法被や半纏に関する記事をいろいろご用意しています。オーダーメイド法被の作り方に関する記事もありますので、オリジナル法被を作りたいひとはぜひご覧くださいね。